Im Zuge von Neu- und Umbauvorhaben oder Umnutzungen (z. B. von gewerblicher in private Nutzung oder umgekehrt) ist die Vorlage einer Baugenehmigung erforderlich.

Mit der Baugenehmigung ist in der Regel die Erschließung des Objektes mit allen erforderlichen Medien beim Bauordnungsamt nachzuweisen.

Dies betrifft einerseits die Sparten der Versorgungsunternehmen, wie Strom, Trinkwasser, Gas oder Fernwärme und andererseits die der Entsorgungsbetriebe, wie Schmutz- und Regenwasser.

Die Entsorgung des Regenwassers kann dabei auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen, so dem Anschluss an das öffentliche Abwassernetz oder die objektinterne Versickerung auf dem eigenen Grundstück.

In den meisten Gebieten regeln die Abwassersatzungen der Versorgungsunternehmen (Stadtwerke oder Abwasserzweckverbände) und die verbindliche Bauleitplanung (bei Neubau- oder Gewerbegebieten) die Art der (Regenwasser-) Entsorgung.

So kann es vorkommen, dass die Versickerung des Regenwassers auf dem eigenen Grundstück auf Grund ungünstiger lokaler Standortvoraussetzungen, wie mangelnde Bodendurchlässigkeit (bei Ton- und Lehmböden), zu hohe Grundwasserstände (MHGW) oder der Besatz mit Altlasten (häufig bei wiederbelebten Industriebrachen) durch Satzung von vornherein ausgeschlossen ist.

Dies ist aber nicht der Regelfall. In den meisten Fällen wird die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf dem eigenen Grundstück gewünscht, da somit das öffentliche Kanalsystem entlastet (besonders die Mischwasserkanäle) und die Grundwasserneubildung gefördert wird.

Dort, wo die Boden-, Wasser- und Grundstücksverhältnisse es erlauben und durch Satzung kein verbindliches Verbot niedergeschrieben wurde, empfehlen wir unseren Bauherren unbedingt, die objektinterne Versickerung auf dem eigenen Grundstück durchzuführen, da

Um die Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück durchführen zu können, ist im Vorfeld die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich, die auf der Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138 und bei Industrie-/Gewerbeobjekten zusätzlich nach dem Merkblatt ATV-DVWK-M 153 erteilt wird.

Voraussetzung für die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Genehmigungsbehörde, ist somit eine dem Arbeitsblatt DWA-A 138 und dem Merkblatt ATV-DVWK-M 153 (zusätzlich bei Industrie- und Gewerbeobjekten) entsprechende Genehmigungsplanung.

Regelwerke für die wasserrechtliche Genehmigungsplanung/Erlaubnis

Während das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ die möglichen Arten der Versickerungsanlagen und die Grundsätze für die Planung, den Bau und Betrieb beschreibt, definiert das Merkblatt ATV-DVWK-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ eventuell erforderliche Vorbehandlungen bezüglich der Verschmutzung des Regenwassers vor der eigentlichen Versickerung aus ökologischer Sicht.

Die diesbezügliche vorangehende Bewertung der Niederschlagsabflüsse erfolgt hier nach der Herkunftsfläche (z.B. Gewerbe- und Industrieflächen) mit einem Punkteschlüssel und gibt vor welche Arten der Versickerung erlaubnisfähig, bzw. welche Vorbehandlungsmaßnahmen vor der eigentlichen Versickerung notwendig sind.

Im Mittelpunkt der Bewertung und der daraus folgenden Genehmigungsfähigkeit von Anlagen zur Regenwasserversickerung steht somit der „Schutz des Bodens und des Grundwassers“ und damit immer das Wohl der Allgemeinheit.

Zu den verschiedenen Versickerungsanlagen

Entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-A 138 haben sich die folgenden Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser in der Praxis bewährt:

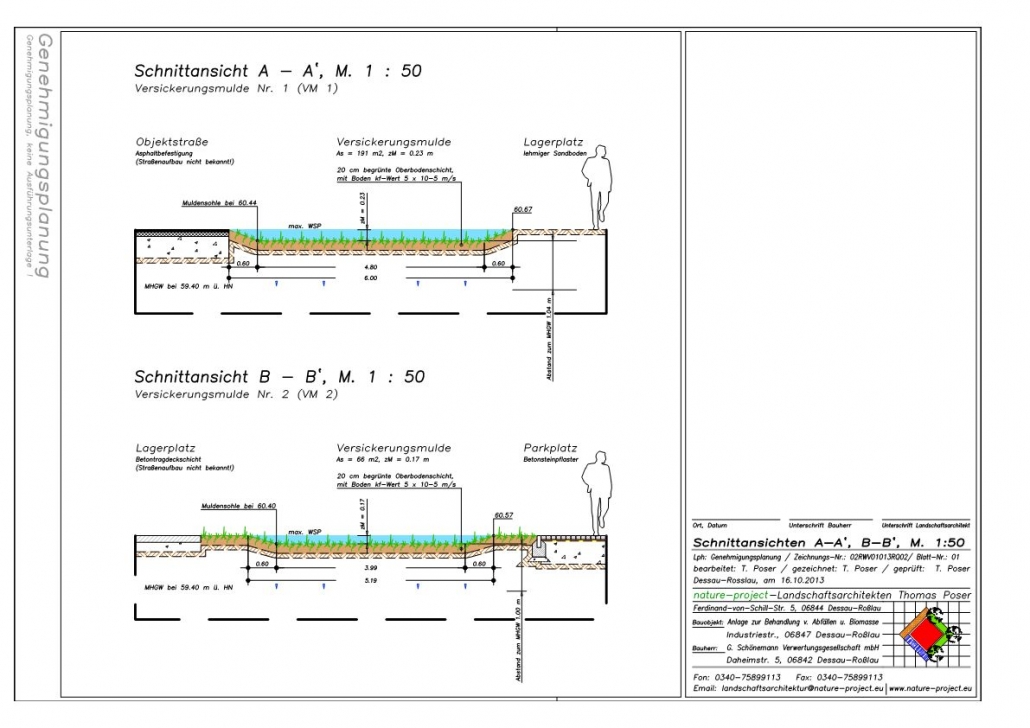

Versickerungsmulde (Rasenmulde)

Flache (max. 0,3 m Tiefe), geformte Geländemulde mit zeitweiliger oberirdischer Speicherung (max. 24 h), Beschickung der Versickerungsmulde, möglichst oberirdisch mit offenen Zuleitungsrinnen oder direkt von befestigten Flächen, flächenförmige Versickerung des Niederschlagswassers über eine belebte Bodenschicht, in der Regel Oberboden mit Rasenansaat.

Einsatzbeschränkungen:

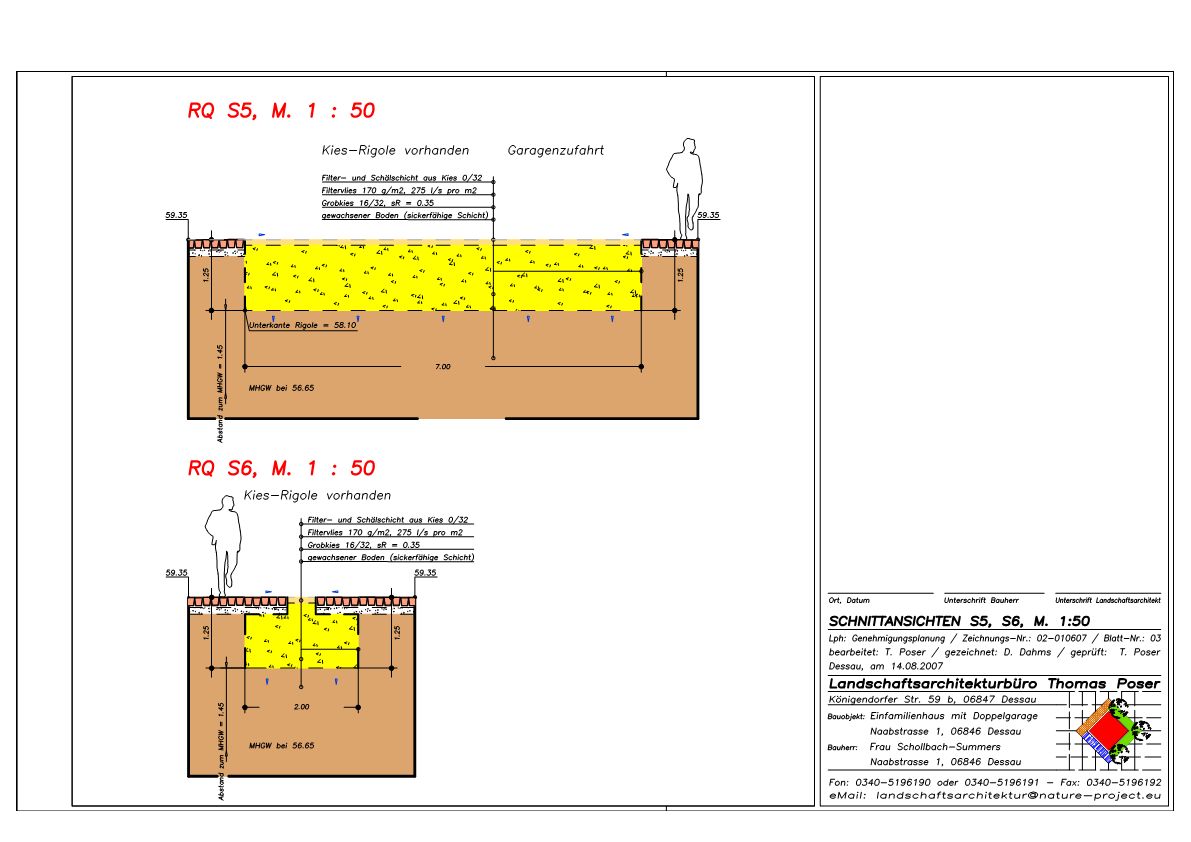

Rigolenelement (Kiesrigole)

Mit Kies oder anderem mit großer Speicherfähigkeit gefüllter Graben, Rigolen sind linien- oder flächenförmig möglich, Beschickung der Rigole oberirdisch mit offenen Zuleitungsrinnen oder direkt von befestigten Flächen, Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers im Porenvolumen des Füllmaterials (in der Regel Kies).

Einsatzbeschränkungen:

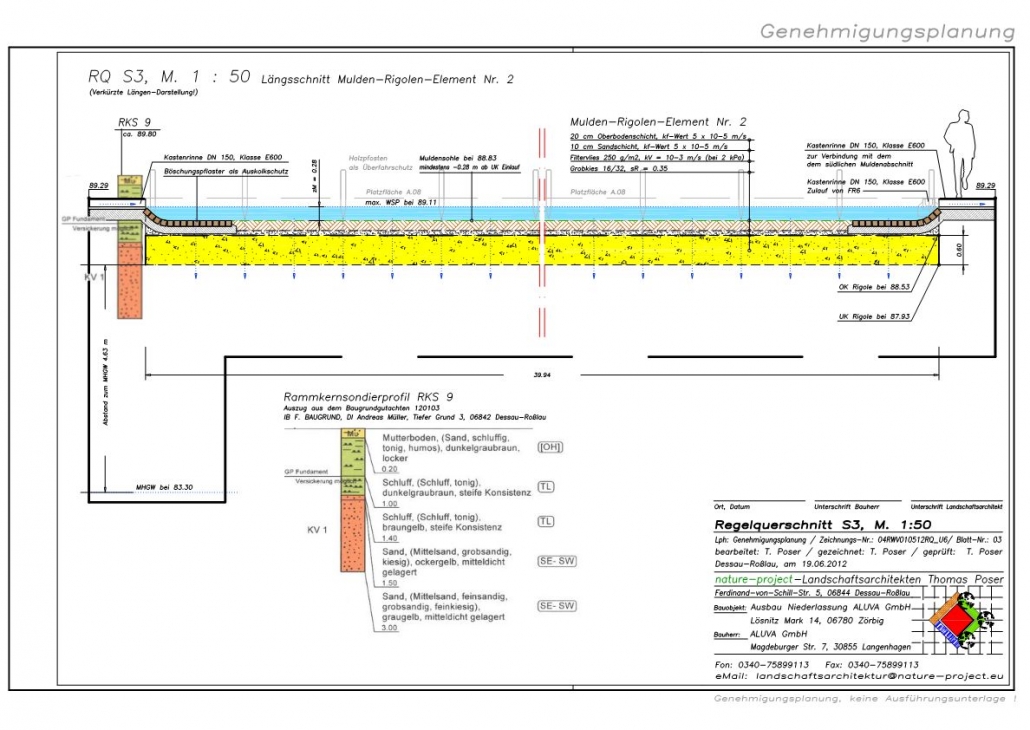

Mulden-Rigolenelement

Anlage aus begrünter Mulde mit darunterliegender Rigole,

Beschickung der Versickerungsmulde, möglichst oberirdisch mit offenen Zuleitungsrinnen oder direkt von

befestigten Flächen, flächenförmige Versickerung des Niederschlagswassers über eine belebte Bodenschicht in die darunterliegende Rigole, Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers im Porenvolumen des Füllmaterials der Rigole (in der Regel Kies), Ziel ist die Vergrößerung des Gesamtspeichervolumens gegenüber den Einzelanlagen (Mulde, Rigole).

Einsatzbeschränkungen:

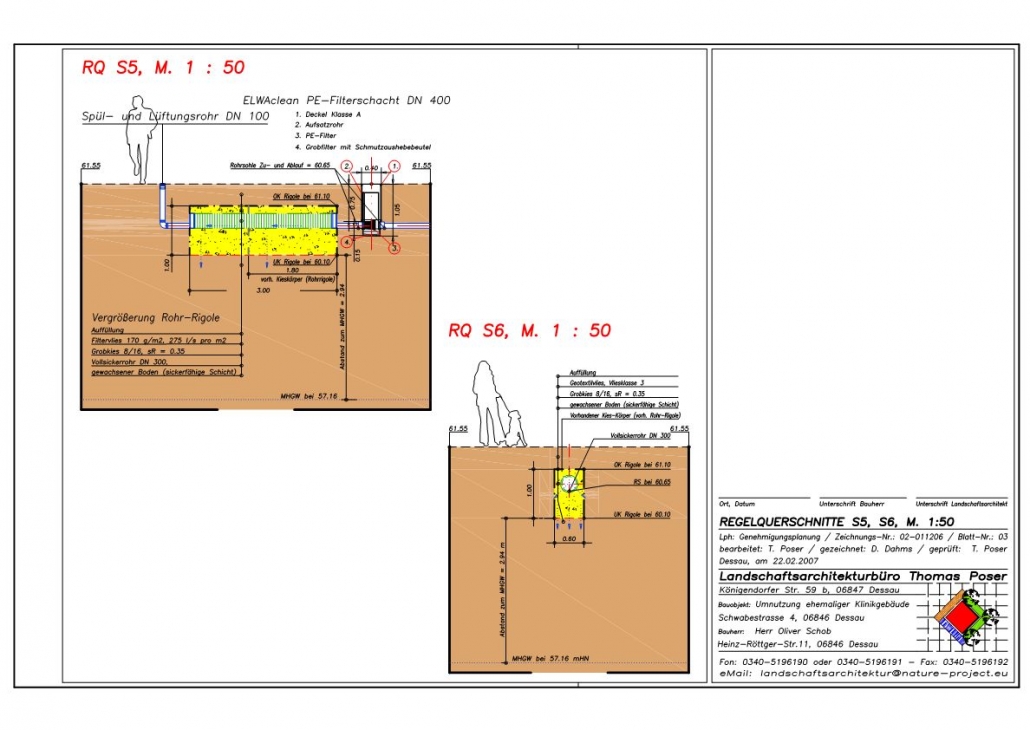

Rohr-Rigolenelement

Mit Kies oder anderem mit großer Speicherfähigkeit gefüllter Graben, Rohr-Rigolen sind linienförmig möglich, Beschickung der Rohr-Rigole unterirdisch durch einen perforierten Rohrstrang, Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers im Porenvolumen des Füllmaterials (in der Regel Kies) und im perforiertem Rohrstrang, in der Regel Vorschaltung eines Absetzschachtes (Sedimentationsanlage) und Nachschaltung eines Spülschachtes zur Rückhaltung von mitgeführten absetzbaren Stoffen und zur Reinigung (Rückspülung) des Sickerstranges.

Einsatzbeschränkungen:

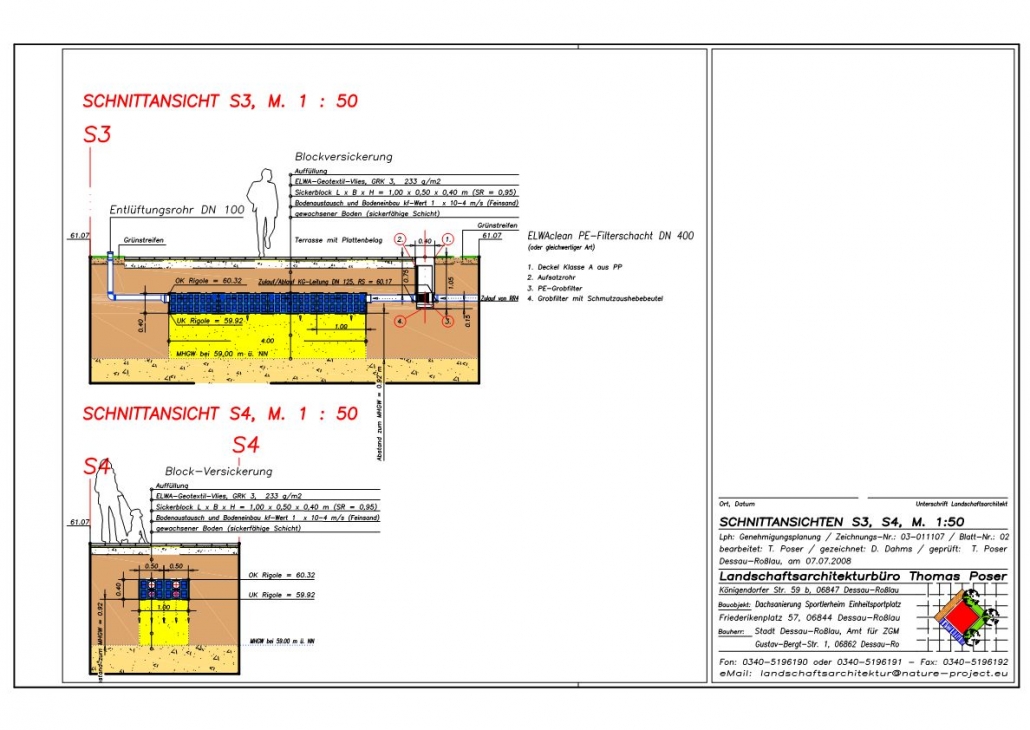

Sickerblockelement

Mit Kunststoff-Sickerbausteinen (in der Regel aus Polypropylen) aufgestapelter Graben, Sickerblöcke sind linien- und flächenförmig möglich, Beschickung der Sickerblöcke unterirdisch in den offenen Speicherraum der Sickerbausteine über KG-Anschlüsse, Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers im offenen Speicherraum der Sickerbausteine, in der Regel Vorschaltung eines Absetzschachtes (Sedimentationsanlage) und Nachschaltung eines Entlüftungsrohres zur Rückhaltung von mitgeführten absetzbaren Stoffen und zur Entlüftung des Sickerraumes, mit 95 % deutlich höhere Speicherkapazität gegenüber den Kiesrigolen (ca. 35 %).

Einsatzbeschränkungen:

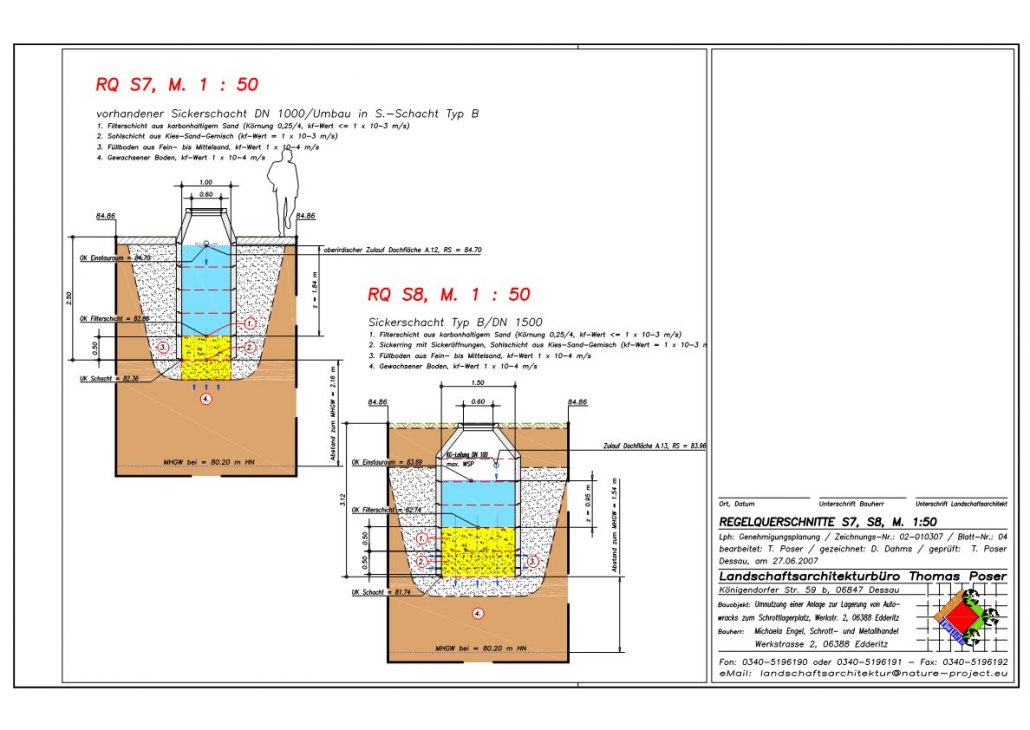

Versickerungsschacht

Schacht mit durchlässiger Sohle und/oder Wandung zur punktförmigen unterirdischen Versickerung von Niederschlagsabflüssen, Mindestdurchmesser DN 1000, Material Beton oder Kunststoff, Varianten Versickerungsschacht Typ A und Versickerungsschacht Typ B, Rückhaltung absetz- und abfiltrierbarer Stoffe über einen Filtersack (Typ A) und eine Filterschicht aus karbonhaltigem Sand (Typ A und Typ B).

Einsatzbeschränkungen:

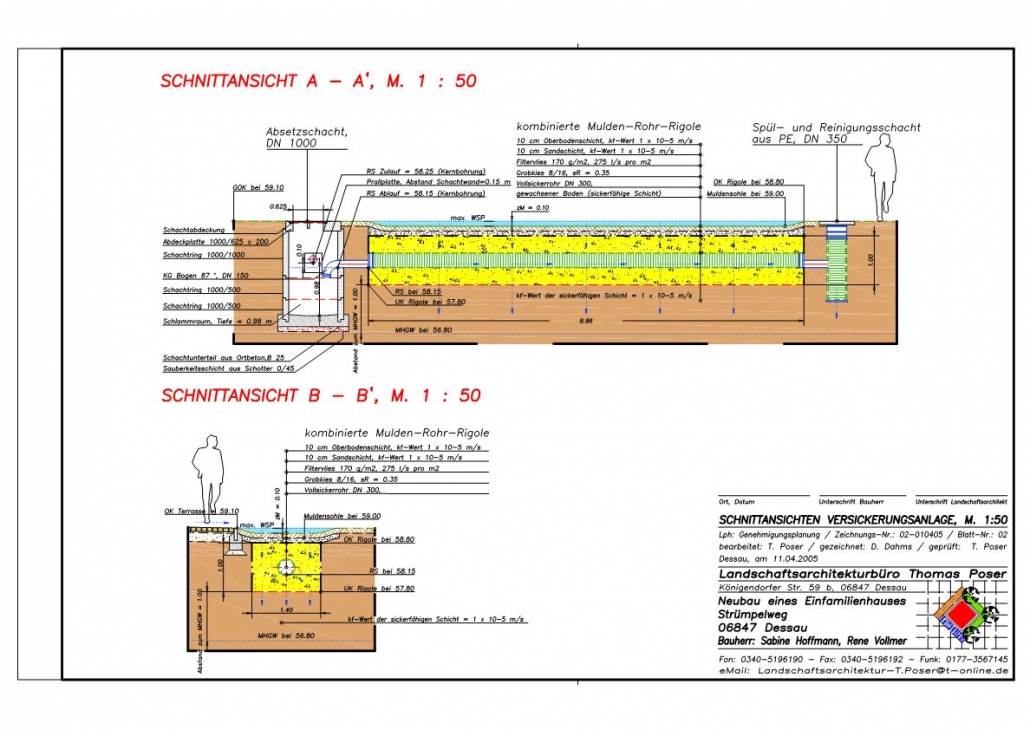

Mulden-Rohr-Rigolenelement

Anlage aus begrünter Mulde mit darunterliegender Rohr-Rigole, Beschickung der Versickerungsmulde, möglichst oberirdisch mit offenen Zuleitungsrinnen oder direkt von befestigten Flächen, flächenförmige Versickerung des Niederschlagswassers über eine belebte Bodenschicht in die darunterliegende Rohr-Rigole, zusätzlich direkte Beschickung der Rohr-Rigole aus unterirdischen Zuleitungen über perforierten Sickerstrang, unterirdische Zwischenspeicherung des Niederschlagswassers im Porenvolumen des Füllmaterials der Rigole (in der Regel Kies) und im perforierten Rohrstrang, Ziel ist die Vergrößerung des Gesamtspeichervolumens gegenüber den Einzelanlagen (Mulde, Rigole) und die genehmigungsfähige Nutzung einer Anlage für qualitativ unterschiedliche Niederschlagsabflüsse (Direktanschluss der Dachabflüsse an die Rohr-Rigole, Versickerung der Verkehrsflächen über die Rasenmulde).

Einsatzbeschränkungen:

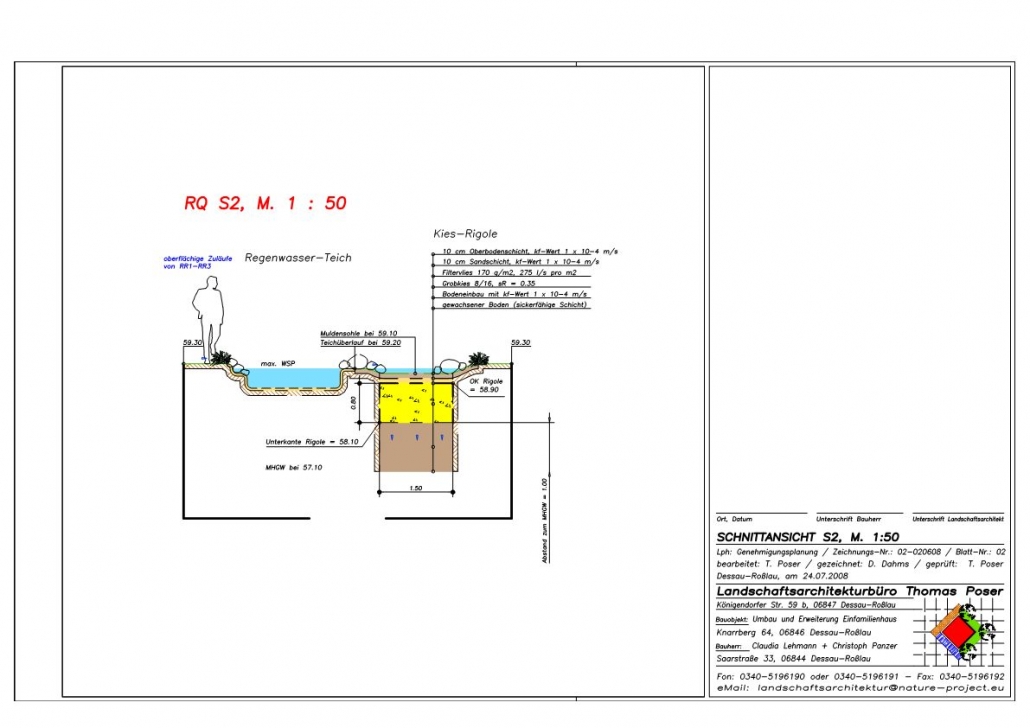

Retentionsraumversickerung

Kombination aus abgedichtetem Teich und anschließender Versickerungsanlage (Rasenmulde, Rigole oder Mulden-Rigolenelement), Anwendung zur Biotopgestaltung, Anlage von Feuerlöschteichen oder für die sonstige oberirdische Regenwasserspeicherung mit Überlauf in eine Versickerungsanlage.

Einsatzbeschränkungen: