Große Dachflächen verursachen im Jahr hohe Regenwassergebühren.

Besonders die Dächer von Produktions- und Fertigungshallen stellen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor bei der Niederschlagswasserentsorgung in Industrie- und Gewerbebetrieben dar.

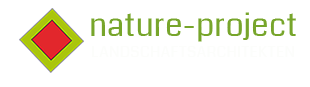

So auch bei unserem jüngst abgeschlossenen Projekt – einer Fertigungshalle der Thyrolf & Uhle GmbH in Dessau-Roßlau.

Mit einer Dachfläche von 2.342 m² und einem rekordverdächtig hohen Niederschlagswasserentgelt des lokalen Entsorgungsbetriebes, hatte der metallverarbeitende Betrieb jährliche Regenwassergebühren von rund 2.700 EUR für diese eine Produktionshalle zu schultern.

Nach der Erfassung und Prüfung des objektinternen Grundleitungsnetzes und nach Hochrechnung auf einen Gebühren-Zeitraum von 10 Jahren, der einen Gebührenaufwuchs von rund 27.000 EUR ins Bewußtsein der Geschäftsführung rückte, waren die Weichen in Richtung dezentrale Regenwasserbewirtschaftung auf dem eigenen Grundstück gestellt.

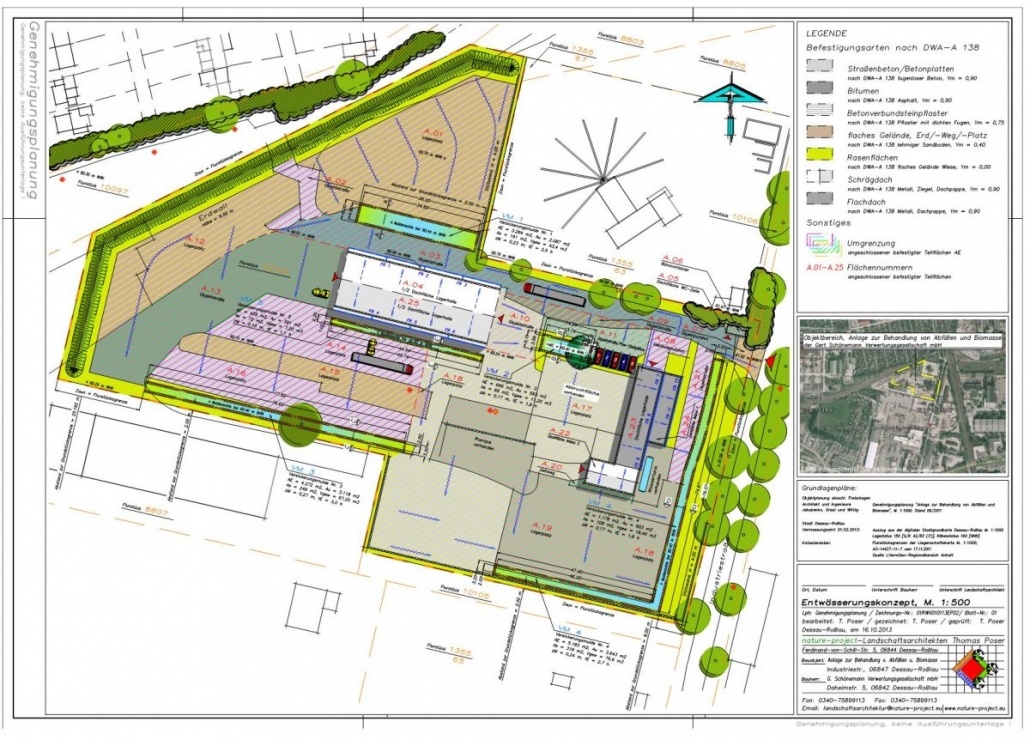

Entwässerungskonzept

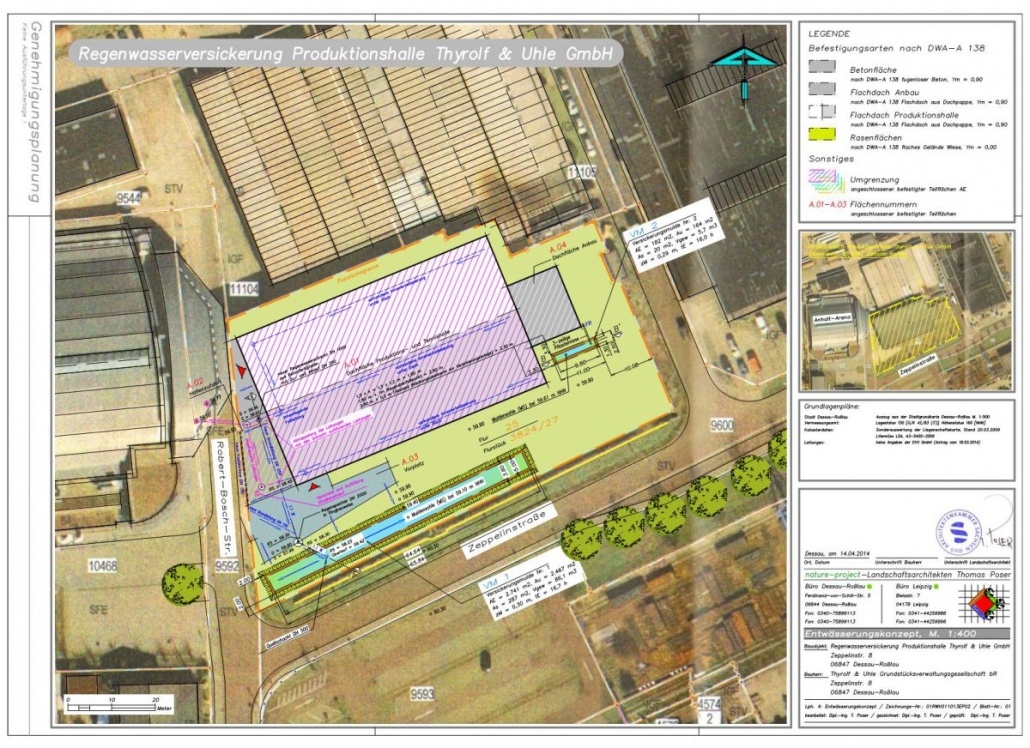

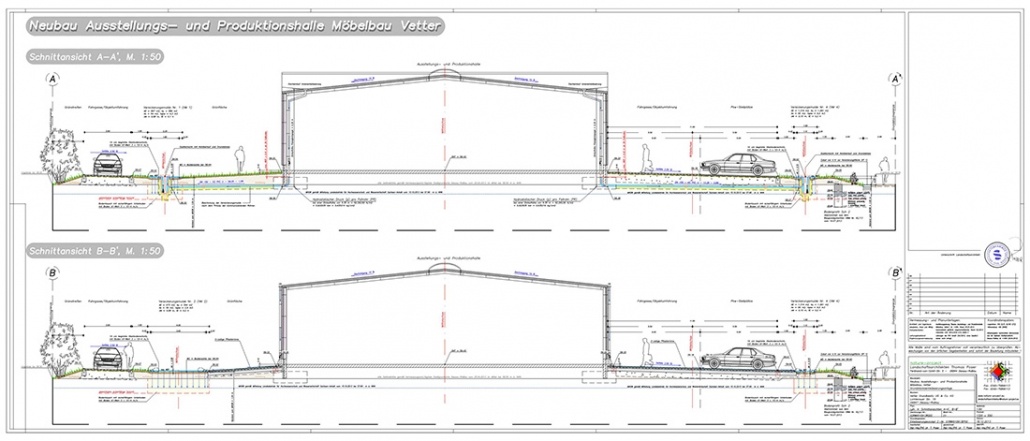

Schnittansichten

Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren konnte auch hier das objektinterne Grundleitungsnetz für die Beschickung der Rasenmulden mit Regenwasser genutzt werden, so dass kostenintensive Tiefbaumaßnahmen nicht erforderlich waren und die preisgünstigste Versickerungsvariante zum Einsatz kam.

Es hat sich gelohnt!

Weitere (Hallen-) Abkoppelungsmaßnahmen sind z. Z. in Planung.

Regenwassermanagement – vom Kanal abgekoppelt und Kostenfaktor „Regenwasser“ ausgeschaltet

Diese und mehr Antworten erhielten wir von den zuständigen Ämtern und dem kommunalen Versorgungsunternehmen als wir im Vorfeld der Planung unsere Idee zum Regenwassermanagement für den Neubau einer Produktionshalle, einschl. der Freianlagen (im Gewerbegebiet Mitte) in Dessau-Roßlau bei der Genehmigungsbehörde vorstellten.

Besonders die letzte Aussage (Frage), die jedes wirtschaftlich arbeitende Unternehmen sofort hätte beantworten können, um Kosten, in unserem Fall nicht unerhebliche Regenwassergebühren zu sparen, ließ uns bei der Lösung des Entwässerungsproblems neue Wege für das Regenwasser suchen.

Die Befreiung unseres Auftraggebers von den jährlichen Einleitgebühren und den periodischen Preissteigerungen des Abwasserunternehmens war uns dabei sehr wichtig.

Schließlich lagen die mittelfristig hochgerechneten Regenwassergebühren bei rund 15.000 EUR.

Ein Betrag der am freien Markt erst einmal erwirtschaftet werden muß. Und das nur für die Ableitung des wertvollen Schutzgutes (Regen-) Wasser.

Nachdem uns nun umfänglich erklärt wurde, wie es nicht geht, voraussichtlich auch wegen eigener ökonomischer Interessen (kommunaler Abwasserträger), mussten wirtschaftliche Lösungen her, um den hohen Grundwasserstand planerisch auszuhebeln und die nach dem Arbeitsblatt DWA-A 1381.) geforderte Sickerstrecke von einem Meter zu erreichen.

Denn diese (Sickerpassage von einem Meter) lag zwischen uns und der herbeigesehnten wasserrechtlichen Erlaubnis zur objektinternen Versickerung, und somit der Aufhebung des kostenintensiven Benutzungszwangs der öffentlichen Abwasseranlage (Regenwasserkanal).

Im Ergebnis der Kostenberechnungen ging als eine wirtschaftliche Teillösung die Anhebung (Auffüllung) des Geländes im Bereich der Versickerungsanlagen hervor, um den geforderten Abstand von einem Meter zum Grundwasserspiegel zu erreichen.

Die dafür erforderlichen Erdmassen konnten aus den Aushubbereichen der Produktionshalle und der Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt werden.

Positiver Nebeneffekt:

Die Kosten für die Erdmassenentsorgung und Auskofferungsarbeiten haben sich erheblich reduziert.

Auf Grund der günstigen Bodendurchlässigkeiten (kf-Wert) wurden zur Versickerung Rasenmulden als kostengünstigster Anlagentyp geplant. Die Wasserzuführung erfolgt oberidisch von den Außenfallrohren der Produktionshalle über offene Pflasterrinnen oder direkt über das Quergefälle der Verkehrsanlagen zu den Rasenmulden.

Problematischer war die Anbindung der Gebäudeinnenentwässerung an die Rasenmulden, da die Grundleitungen bei normgerechter Verlegung in Frosttiefe (d.h. Rohrscheitel 0,8 m unter Gelände + Höhenverlust durch das Leistungsgefälle), also unterhalb der Rasenmulden anlandeten.

Die neue Sachfrage lautete nun „Wie jetzt das Regenwasser ohne technische Hilfsmittel nach oben bekommen?“

Die technische Lösung dazu ist so einfach wie sie alt ist.

Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren.

In oben offenen, aber unten verbundenen Gefäßen steht eine homogene Flüssigkeit gleich hoch, weil die Schwerkraft und der Luftdruck konstant sind (hydrostatisches Paradoxon).

So bauten bereits die alten Römer ihre Aquädukte.

Durch den hydrostatischen Druck, der aus der Dachhöhe resultiert, ist es nun möglich

die Rasenmulden über die darunter liegenden Grundleitungen mit Regenwasser zu speisen.

Die Wasserverteilung in den Rasenmulden erfolgt über eigens dafür konstruierte Quelltöpfe aus KG-Formstücken.

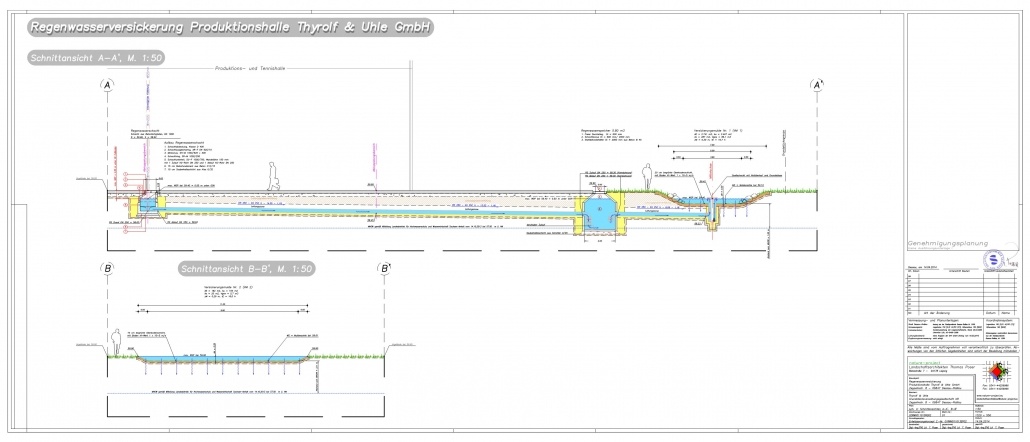

Entwässerungskonzept

Schnittansichten

Fazit:

Nachdenken lohnt sich, erst die Machbarkeit einer Regenwasserversickerung prüfen und dann bauen.

Im Ergebnis der Kostenberechnungen wurde deutlich, dass neben der Einsparung der Regenwassergebühren (pro Jahr rund 3.000 EUR) auch die Baukosten gegenüber einer konventionellen Entwässerungslösung (Kanalanschluss) durch ein ausgeklügeltes Regenwassermanagement gesenkt werden können.

Im vorliegenden Projekt erklärt sich dies, durch den Wegfall vieler kostenintensiver unterirdischer Entwässerungseinrichtungen (Grundleitungen und Schachtbauwerke) und die günstigen Bodendurchlässigkeiten am Standort, die hier die Anlage kostengünstiger Versickerungsmulden ermöglichten.

1.) Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ ist das maßgebliche Regelwerk für die Planung und die Genehmigung von Anlagen zur Versickerung von Regenwasser.

Regenwassermanagement – wirtschaftlich projektiert und hohe Regenwassergebühren gespart

Mit neuen Investitionen und der Erweiterung von industriell betriebenen Anlagen ist in aller Regel die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, besser bekannt als BIm SchG erforderlich.

Weniger bekannt ist, dass auch für die bereits vorhandenen Anlagen der Nachweis für die

ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers zu erbringen ist.

Unsere Praxiserfahrungen zeigen, dass für Bestandsobjekte in aller Regel keine wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, da diese (wasserrechtliche Genehmigung) zum Zeitpunkt der Erstinbetriebnahme auch nicht erforderlich war.

Fakt ist:

Der Bestandsschutz für das vorhandene Objekt wird durch das neue Genehmigungsverfahren wasserrechtlich aufgehoben. Die genehmigungskonforme Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers ist für alle Flächen (ob alt oder neu geplant) nachzuweisen.

So kam es auch für ein Dessauer Entsorgungsunternehmen, dass auf dem Gelände einer stillgelegten Industriefläche die Erweiterung seines Abbruchgeschäftes durchführte.

Für das gesamte Betriebsgelände war nun im Zuge des BIm Sch-Verfahrens die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers nachzuweisen, entweder durch die Anbindung an das öffentliche Abwassernetz oder die dezentrale Versickerung auf dem eigenen Grundstück.

Mit Bezug auf den hohen Versiegelungsgrad der Industriefläche (Au = 10.605 m² undurchlässige Fläche) und die daraus resultierenden Einleitgebühren von rund 13.000 EUR/Jahr (mittelfristig rund 65.000 EUR) fiel der Geschäftsführung die Entscheidung nicht schwer.

Sie favorisierte die objektinterne Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers.

Um das bestehende Flächengefüge aus Verkehrs-, Lager- und Freianlagenbereichen nicht zu zerstören, wurden an den Tiefpunkten und in den Seitenbereichen der befestigten Flächen Rasenmulden geplant.

Sie stellen die kostengünstigste Versickerungsmöglichkeit dar.

Entwässerungskonzept